「イノベーション投資は企業の生命保険、アイデアの質と量の確保が日本の課題」2017年2月24日開催セミナー 第1部 イベント報告

- 掲載日:2017年4月12日(水)

企業の成長戦略として注目されているイノベーション活動を、閉じられた組織内ではなく、広く外部と連携して進める「オープンイノベーション」。近年は大手企業とベンチャーの連携による製品発表の機会が増えつつある。Web広告研究会は2月、セミナー「オープンイノベーションに活路を見出す大企業の取り組み」を開催し、オープンイノベーションを実践する野村総合研究所とクリプトン・フューチャー・メディアがこれまでの活動を語った。

今までにない新しい価値を生み出す

野村総合研究所

デジタルビジネス開発部 グループマネージャー

寺田 知太 氏

ビジネスの現場で「イノベーション」という言葉を耳にする機会が増えているが、イノベーションが何を意味するかは明確ではない。

経営コンサルタントとして、新規事業創造や未来シナリオ予測などに取り組む野村総合研究所(NRI)の寺田氏は、「なぜいま大企業がオープンイノベーションを求めているのか?」と題した講演のはじめ、「イノベーションの定義」として2つのポイントを掲げる。

1つ目は、「今までにない新しい価値を生む」こと。単に新しいアイデアや技術を指すのではなく、実現して価値を生み出すことが重要だ。

2つ目は、「これまでとモノの見方や標準を変える」こと。イノベーションでは、特に2つ目の考えが重要になるが賛否が分かれるといい、寺田氏は例を示す。

たとえば、コンピュータが登場したばかりの1970年代、まだパソコンといった言葉すらなかった世の中で、「これからは一家に一台が当たり前の時代になる。家庭向けに小さくて安い、性能を限定した製品を作って売るべきだ」と言っても、経営陣は聞く耳を持たないだろう。メーカーの役員としては、企業向けコンピュータの売り上げや性能を伸ばすことを優先するのが当たり前だ。

また現代の例であれば、銀行でATMの運用コスト削減を提案すれば役員の賛同は得られるだろうが、これからは仮想通貨の時代になるためビットコインを扱えるようにすべきだと提案しても、なかなか賛同は得られないだろう。

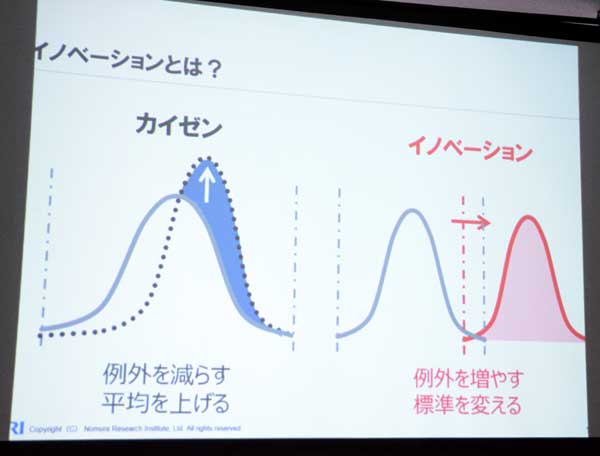

企業活動において、製品の性能向上や顧客単価を伸ばすことは日常的に行われているが、これらは例外を減らしたり、平均点を上げたりする改善活動であってイノベーションではないと寺田氏は指摘する。

改善とイノベーションの違い

つまり、既存企業がイノベーションを起こせない理由の1つは、改善活動にとどまっているためであり、企業は合理的にチャンスを見過ごしているという。

「チャレンジして実現し、新しい価値を生むことこそがイノベーションだが、先ほどのコンピュータの例であれば、『性能を限定したおもちゃのような製品を企業が欲しがるわけがない、企業向けの売り上げをもっと伸ばすべきだ』と考える。成功していて自社のお客さんに忠実な企業こそ、合理的であるが故にイノベーションのチャンスを逃している」

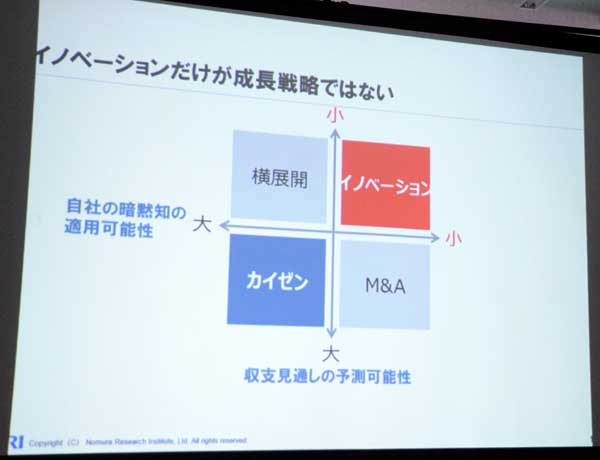

イノベーションだけが成長戦略ではない

イノベーションは企業の成長戦略において重要な要素の1つではあるが、イノベーションによってどれだけの収益が得られるのか予測することは難しい。新しい価値を生み出そうとするイノベーションでは、改善活動のように過去の経験値が効かないためだ。自社の強みを生かそうとするあまり、既存製品の横展開になってしまうこともある。

また、成長戦略につながるのはイノベーションだけではなく、企業には目に見えない強み「暗黙知の適用可能性」があると寺田氏は説明する。それは、ブランドや編集能力といった、外から買ってきたり、他社がまねたりすることが難しい要素だ。

「成長戦略上、イノベーションは過去の強みが効かず、収支の見通しも立てづらい。総論としてイノベーションに賛成ではあるが、丁寧にやらなければお金の無駄遣いになってしまう」

イノベーション投資の成果は予測が難しい

成長戦略上の見通しが立てづらいイノベーションだが、それでも企業が投資する理由は「企業存続のための生命保険」だからだと、寺田氏は説明する。

「写真フィルム大手の米コダックは、デジタルカメラの対応を見誤り破産した。コダックにとっては、自社を破壊するイノベーションは生まれない方がいい。しかし、銀塩フィルムからデジカメの時代になってから投資しても手遅れになってしまう。イノベーション投資が企業の生命保険だというのは、病気(経営不振)になってからでは保険に入れないのと同じこと」

他にも、音楽・DVDレンタルサービスは、デジタル音楽配信やストリーミング動画に移りつつある。また、タクシー業界であればUberのようなイノベーションが生まれている。このような市場環境のなか、成長戦略の次の一手としてイノベーションへの投資が注目されているのだ。

イノベーション投資は、企業が生き残るための生命保険

大手企業が技術を独占していた時代が終わる

オープンイノベーションとは、言葉の通りイノベーションを外部の研究機関や企業と協力して起こそうという概念だ。ハーバード・ビジネス・スクールのヘンリー・チェスブロウ氏が論文で発表したことで、2004年頃から広く知られるようになったが、それ以前からも言われてきたことだと寺田氏は説明する。

「オープンイノベーションは、技術ロードマップを描いたときに足りない要素を、大学と共同研究したり、ベンチャーから調達したりするなど、その手法が比較的しっかりと定義されている。企業の中央研究所だけで開発するのではなく、外からも新しい技術を調達し、世の中を変えるようなプロダクト・サービスを生み出そうとする考えで、新しい話ではない」

ではなぜ、いまオープンイノベーションが注目されているのか。まず、この数十年間のトレンドとして、大企業からイノベーションが生まれる確率が低下したことが理由だ。

社員数が数千、数万人の大企業からイノベーションが生まれる確率が低下

また、オープンイノベーションが注目されている理由として、寺田氏は続けて2つのポイントを挙げる。

1つは、ICT技術のコストが下がったことで技術革新のスピードが加速し、モノやサービスを生み出して提供するまでのスピードが飛躍的に向上したためだ。

もう1つは、モノからコト(体験)の時代に移るなかで、企業として顧客にどんな製品を提供すべきか理解しきれなくなったためだ。モノの時代であれば、より良い製品を作っていれば売れていたが、コトの時代では「顧客の体験・ストーリー」も重要だ。

オープンイノベーションにはいくつかの手法があるが、寺田氏はNRIでの実体験を交えて事例を紹介する。NRIでは、「ネットワーキング」「コンテスト(ビジネス・アプリ)」「ハッカソン」「アクセラレーター」といった、オープンイノベーションのためのプログラムを実施している。

ベンチャー企業のさまざまな立場の人を集めたネットワーキングや、エンジニアを集めるハッカソンなど、いくつもの仕掛けをしてきたが、これらはすべて「ネットワークの力を使い、顧客が何を求めているのかわからないなかで、アイデアを見つけるための仕掛け」だという。

たとえば、ハッカソンであれば次のような流れで、キックオフから開発、プレゼンテーションまで実施している。ただ短期間で集中開発するだけでなく、NRIの顧客企業の役員を招いたマッチングも行っている。

NRIが実施したハッカソンの例

元請け・下請けとは違うオープンイノベーションの構造

オープンイノベーションとして、すでにベンチャー企業やパートナー企業と共同開発しているという企業もいるだろう。ここで寺田氏は、オープンイノベーションは、元請け・下請けの発注形態と異なることを理解しなくては失敗すると、3つのポイントを説明する。

1. アイデア・市場を一緒に生み出す

大企業のオープンイノベーションの特徴。従来の企業取引であれば、元請けが仕様を決めてから伝えるが、オープンイノベーションでは、アイデアがない状況で、仕様を一緒に決めていくことから始める。

2. お互いがパートナーを選ぶ

提案と見積もりを持ってきてもらい大企業がベンチャーを選ぶ時代ではなく、お互いがお互いを選ぶ。シリコンバレーでは、ベンチャーは引く手あまたであり、リソースが限られた状況では大企業の遅い意思決定を待っていられないため、他のパートナーを選ぶということは普通に起きている。

3. さまざまな契約形態

オープンイノベーションの契約形態は、委託や請負契約だけではない。共同研究・コンソーシアム会員など、目的に応じてさまざま。元請け・下請けの感覚で、ネットワーキングやハッカソンで生まれたアイデアや権利(知的財産)を獲得しようとすると失敗する。

「これまでのような元請け・下請けの感覚でエンジニアやスタートアップ企業とビジネスをしようとすると、狭い業界なので『あの会社はダメだ』とすぐに伝わる。こうした感覚には気をつけないと、ネットワーキングの段階でつまずいてしまう」

事業部を巻き込みアイデアをビジネスにつなげる

オープンイノベーションで革新的なアイデアが生まれたとしても、ビジネスに直結するとは限らない。

NRIでは、企業の枠を超えてサービスを創出する「NRI未来ガレージ」を開設し、アイデア創出のワークショップ、技術的検討、試作および共同での実証実験などを実施しているが、「マッチングが終わった後はスピード感を上げ、現場の事業部を巻き込みながら、具体的なモノにしていくことが重要」だと寺田氏は話す。

実際、NRI未来ガレージでは、2014年にJALと共同でウェアラブルデバイスを活用した先進的な空港業務の実証実験をしている。

「これぐらい(JAL)の規模であれば、アイデアの募集から3か月~6か月の間でプロトタイプをまわして、そこから事業モデルを考えていく。マッチングが終わった後のスタートアップはやる気があるため、大企業はスピード感を上げないといけない」

NRI未来ガレージで実現されたオープンイノベーションの例

日本はアイデアが圧倒的に足りない

ここまでオープンイノベーションの成功ポイントを説明してきた寺田氏だが、「我々も失敗を繰り返してきた」と語り、日本でオープンイノベーションの成功事例が少ない一番の理由として、アイデアの質と量が圧倒的に不足していることを指摘する。

世界中で知られるようになった、「Dropbox」や「Airbnb」などのサービスを生み出すきっかけとなった米国ベンチャーキャピタル、Y Combinator(ワイコンビネータ)のアクセラレータープログラムは、年2回実施されている。半年ごとの参加者は2,000組以上に上るが、そこから合格ラインに達するのはわずか2%ほどだ。

「Y Combinatorは、1タームごとに1,000~2,000組のアイデアを見ることを10年近く続け、これまで300~400組に投資してきた。10年間で実際に手を動かして手伝ってきたのが300組ほど、そこから何千億というリターンを生み出すのは1~2社でしかない。これぐらいの確率論で戦っている」

一方で、国内においても1,000単位のアイデアを集めて事業化を目指す動きが生まれている。ソフトバンクグループが2011年から実施している新規事業提案制度「ソフトバンクイノベンチャー」には、2017年3月1日時点で約6,100件が応募、12件の事業化案件(3件が会社化)を生み出している。

リクルートメディアテクノロジーラボの新規事業開発プログラムも年々規模を拡大しており、2015年には964組が応募している。どちらも、事業化につながるのは1~2%ほどだ。

また、事業化して成果がでるまで耐えられるかも問題だという。前述のJALの実証実験であれば、アイデア募集からプロトタイプまで約6か月、さらにビジネスとしての実現性を評価するのに1年ほど、そこから本格展開しようとすればさらに時間が必要だ。

大企業は意思決定のスピードが遅くなるため、「事業化につながるのは2年に1つというのが、お客さんを見てきた実感値。成果がでるまで待てない、数も打てないというなら、M&Aを検討した方が生産性は上がるだろう」というのだ。

成果が出るまで我慢できるか

社内公募がうまくいかない3つの理由

日本企業でも、以前から社内公募や事業化コンテストのような、アイデアを集める取り組みはあった。それでもアイデアが生まれない理由が3つあると、寺田氏は「市場(マーケット)への提案」と「社内公募」を比較して説明する。

1. 役員への提案機会が限られる

社内公募は、市場に対すると提案と比較してアイデアを理解してくれる人と出会う機会が圧倒的に少ない。日本と海外では、個人投資家やベンチャーキャピタルの規模の違いもあるが、社内公募は年1回の社長プレゼンのワンチャンスのように提案機会が限られる。

2. 失敗を次の提案に生かすことができない

市場では、ベンチャーキャピタルA社にノーと言われたプレゼンを見直してB社に持ち込み、ダメならビジネスモデルを見直すといったような、学んで生かす機会がある。一方、社内公募は会議を通そうと役員の意見を聞いていくうちにアイデアが丸くなり、当初のビジネスを見失い失敗することがある。

3. 失敗が続くと萎縮してしまう

社内公募の失敗が続くと、「応募しても意味がない」「評価が下がるらしい」などの悪評が立ち、次第にアイデアが集まらなくなる。日本企業のオープンイノベーションが失敗する大きな理由だ。年々応募数が減り、社長交代を機にプロジェクトが消えていくこともある。

「アイデアの質と量を高めるためには、経営者も苦労しないといけない。イノベーション創造に重要な能力を聞くと、日本と海外の経営者は視点がまったく違う。日本の経営者が個別のアイデアにとらわれやすい一方で、海外の経営者はイノベーションのための投資や仕組み作りなどを重視しており、従来通りのマネジメントを変えることが基本としてある」

成長戦略としてイノベーションが重要だからといって、リソースのすべてを費やすべきではない。企業の基本業務のなかで重要なのは、収益の大半を占める改善のためのオペレーションだからだ。とはいえ、従来のマネジメント手法をそのまま持ち込んでも、イノベーションとは勝手が違うという。

従来通りの手法でイノベーションはマネジメントできない

次の図は、NRIが実施したイノベーションを起こしたとされる15人(亀田総合病院 亀田信介氏、旭山動物園 小菅正夫氏など)と、ホワイトカラーの人にアンケートした結果だ。調査から、大企業では「価値実現力」が高いほど出世しやすいことが見えてきた。一方、イノベーションを起こしてきた人たちは、「価値発見力」に優れていることがわかった。

イノベーションを起こすには価値発見力が重要

「PDCAやマネジメント力の価値実現力も大事だが、イノベーションに投資しようとするなら、他の人にはない気づきを得たり、関連付けたりする力を持った価値発見力が高い人も必要。大企業で成功している人が、イノベーションに向いているわけではない。これは、オペレーションとイノベーション、改善とイノベーションが違うことに起因している」

既存のマネジメント手法を変革した例として、アドビは新規プロジェクト創出プログラムのため、社員が自由に使える1,000ドルのクレジットカードを支給する「Kickbox」を立ち上げた。現重役の成功体験がいまの基準にあうとは限らないため、まず社員が自由に検証できる機会を与えたのだ。

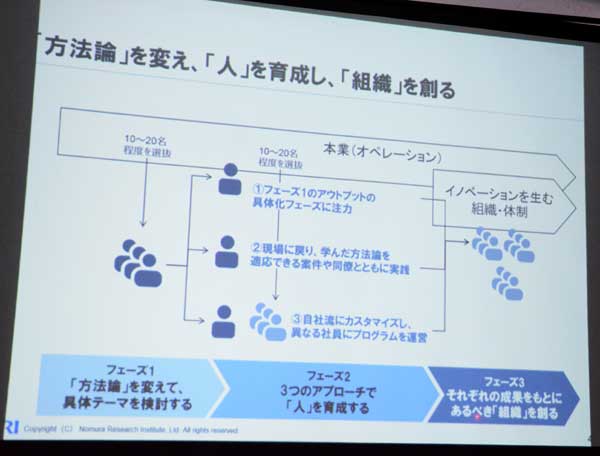

このように従来のマネジメントを変えようと、イノベーションのために組織づくりから入る例はよくあるが、最初はハッカソンでもミニスタートアップでもいいので、方法論を変えて、研修ではなく具体的な課題をテーマに取り組むべきだと寺田氏は話す。

こうした取り組みは、「面白い」「つまらない」で終わってしまうこともあるが、10人、20人から良いアイデアがでてくることもある。そこで重要なのは、その方法論を現場に戻って試すこと、そして方法論を仕組化する人を育成することだという。アイデアに着目するだけでなく方法論を扱える人を育成し、成果をもとに組織をつくっていくことが重要だ。

「イノベーションは流行っているが、戦略としてやらない手もある。やると決めたのなら、会社や個人の成功体験を捨て、マネジメントを180度変える方向で取り組むべき。NRIのビジョンは“シェアード・ネクスト・バリュー”というものだが、簡単ではないからこそ、手を取り合いながらやっていくべきだというのが私の結論です」

組織作りから入るのではなく、方法論を変えることから始める

(C)2017 Web Advertising Bureau. All rights reserved.

※このコンテンツを利用して直接の対価を得るのでなければ自由に利用いただいてかまいません。

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。