「令和世代の顧客体験とエンゲージメントとは? UX・CX・マーケのプロ3人が語ったこれからの体験設計」2019年4月22日開催 月例セミナーレポート第1部 イベント報告

- 掲載日:2019年6月13日(木)

「顧客中心」「顧客体験」が、なぜこれほどまでに重視されているのか。どのような切り口で企業と顧客の関係を考えていけば、イマドキの、そしてこれからのビジネスで遅れをとらずに、顧客に選ばれるようになるのか。インフォバーン井登氏、ビービット宮坂氏、ニューバランス鈴木氏という、体験とマーケティングのプロフェッショナル3人が、事例と洞察からヒントを与えてくれた。

Web広告研究会2019年4月の月例セミナーが、「顧客中心主義の真の顧客体験とエンゲージメント」をテーマに4月22日に開催された。第1部では顧客に選ばれる顧客体験とは何か、UX、CXのプロフェッショナルたちが今考えるべき視点について講演をした。

■文化として定着する新しい価値を作る「意味のデザイン」

最初に登壇したインフォバーンの井登友一氏は、「『意味のデザイン』がもたらす新しい価値と愛について」というテーマで講演を行った。

<写真:株式会社インフォバーン 取締役 井登 友一 氏>

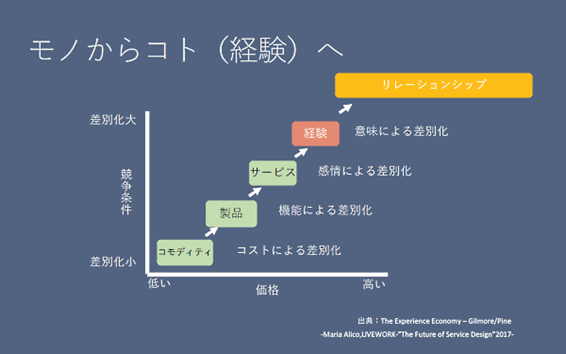

モノではなく経験を提供する経験経済

ほんの20年前には存在しなかったGoogle、Facebook、YouTube、Uber、Airbnbなどの新しいサービスの登場で、世界は大きく変わった。「これらのサービスが無かった頃は困らなかった。しかし今は『無かったら困る』『仕事がまわらない』『不安になる』というくらい、我々の生活にあって当然のものになっている」と井登氏。

それぞれ業種や業態が異なるこれらのサービスだが、いずれにも共通することがある。それは、「モノではなく経験を提供」するという点だ。Airbnbは世界で最も多くの宿泊施設を提供するが、宿泊施設の経営はしていない。同様にUberも登録車台数は世界で最も多いが、自動車は作らない。Googleはコンテンツを作らない。しかしこれらの企業の時価総額が示すように、大きな価値がある存在だとみなされている。

「『目に見えない経験が価値を持つ』という経験経済という概念が発表されたのは30年前。当時は画期的な概念だったが、今は当然のものとして経験経済が進化している。そしてその先には顧客とのリレーショップが価値になり、共創でサービスが生まれていく世界がある」(井登氏)

良いエクスペリエンスとは、単なる快適・簡単・便利ではない

こうした変化のなかにおいて、「良質な顧客体験を設計するエクスペリエンスデザイン」がこれからの製品やサービスに求められると井登氏は主張する。井登氏の言う「良いエクスペリエンスデザイン」とは、「顧客が『本当はそうしたかったけどしたいと言えなかったこと』『無意識のうちにあきらめていたこと』を、眼の前に差し出してあげること」だ。

ただし、単に快適で心地よく簡単で便利なことを提供するという意味ではないと井登氏は続ける。便利で高効率と反対の設計でユーザー体験を高めた例として、ヒューストン空港の事例がある。この空港は、スカイトラックによる空港格付けの「荷物のピックアップ部門」で大きく順位を上げた(スカイトラックは航空業界のミシュランガイド的な存在)。

順位が上がった理由は、バゲージクレーム(預け入れた荷物の受取場所)までの導線を変えたことにあった。ふつうに考えれば、飛行機からバゲージクレームまでの導線を改善するというと、距離を短くする方向で考えるだろう。そのほうが便利だからだ。しかしヒューストン空港では、反対に導線をくねくねと迂回させることで距離を伸ばしたのだ。早くバゲージクレームにたどり着いても荷物が届いていなければ何もせず待っているしかない。そうではなく、乗客がバゲージクレームに到着する頃にはターンテーブルに荷物が出始めているようにすることで、荷物が出るまで乗客が待っている時間が減ったのだ。

「荷物が出るのを待つことがユーザーのペイン(苦痛)ポイント。すぐにできる解決策で、顧客の満足度を向上させた。解決策はほかにもあるが、どの視点で解決するかを考えて成功した事例」(井登氏)

「不便益」という言葉がある。便利で高効率を押し付けるのではなく、あえて不便にすることで生活改善や成長の機会を損なわないという考えだ。

「今は、だいたいの製品やサービスはユーザブルであり困らない。それが普通なので、もっと良いことがないとユーザーからは選ばれない。良質なUXは、『便利か不便利か』『簡単か難しいか』の単純な図式ではない。これから選ばれるのは、豊かで多様な時代に必要な経験価値のデザインだ」(井登氏)

人が欲するものは、

・苦労がないこと

・簡単で迷わないこと

・見つける喜びがあること

・苦労して手に入れること

など、状況によって異なる。たとえば「敷居の高い店で常連になっていく楽しさ」は、苦労がなく簡単であればいいというものではない。期待している経験を理解し、その経験をどういうルールで楽しみたいのかを把握してサービスを設計する必要がある。

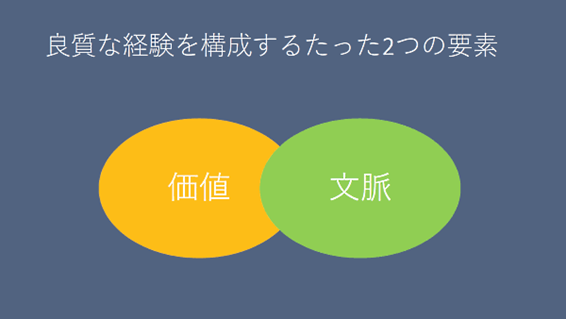

良いエクスペリエンスの設計には「価値」と「文脈」の両方が必要

「どういう価値をどんな文脈で楽しみたいのか。この2つを考えないと、ユーザーからは選ばれない。これからのUXを考えるにあたっては、『本当に価値あることは何か』『どのようなストーリで提供できるか』という視点から設計していくべき」(井登氏)

とはいえ、新しい意味や価値は居心地が良いわけではないため、最初は受け入れられにくい。しかしその価値に気づく人が出るとそのフォロワーが生まれる。すると「少し未来の当たり前」が生まれる。こうして定着するのは、100個のうち数個で、大部分は消えてしまう。

「未来の当たり前、習慣が根付けば文化になる。新しい文化を生み出すことが意味のデザインだ」(井登氏)

スティーブ・ジョブズは、iPhoneを発表したとき「小さなコンピュータ」ではなく「電話の再発明」といった。JINSは視力矯正器具だったメガネに「ブルーライトから守るもの」という価値を与え、ターゲットを大きく拡大した。成功した意味のデザインは人々の習慣と文化を変えることができる。

「ロベルト・ベルガンティ氏は『デザインとは愛である』と言った。これからの時代に求められるのは、母性愛と父性愛の両方。ニーズドリブンだけで生まれた製品はおもしろくない。ビジョンドリブンでこの価値が良いと勇気を出して言える企業が求められている」(井登氏)

新しいルールを作りゲーム・チェンジすることが、これからのエクスペリエンスデザインの原動力になると井登氏は締めくくった。

■中国ではここまで進化! リアルの世界とデジタルを融合するOMO(Online Merges with Offline)事例

続いて、ビービットの宮坂祐氏が登壇し、「アフターデジタル都市『上海』に学ぶOMO-UX戦略とは」をテーマに講演した。

<写真:株式会社ビービット

執行役員/エバンジェリスト 宮坂 祐 氏>

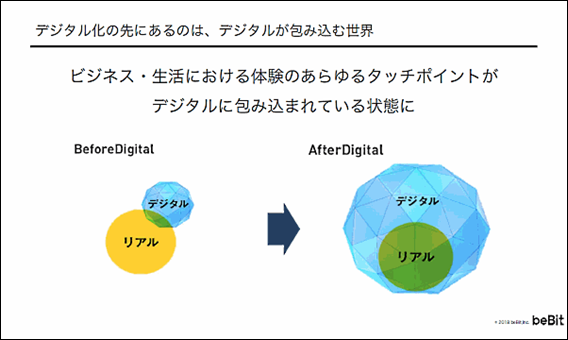

デジタル化が進み「デジタルがすべてを包み込む」世界へ

変化は突然現れ急速に加速する。たとえばテレビ番組で視聴率30%超えの番組本数を調べると、1979年には年間1850本あったのだが、2016年には3本しかなかった。わずか30年あまりで人々の生活の時間配分が大きく変わったことを示す好例だ。

では、テレビを見ていた時間はどうなったのだろうか。今1人の人が1日にスマートフォンを「平均3時間、150回」見ているという。2007年にiPhoneが発売されて10年で、スマートフォンは人々の生活に大きく浸透した。

「一番の変化は、オンラインとオフラインの垣根がなくなったこと。リアルな世界にいながら常にオンラインに足を突っ込んでいる。これをビービットでは『アフターデジタル』と呼んでいる。リアルな世界にデジタルがおおいかぶさって、くるんでいるようなイメージだ」(宮坂氏)

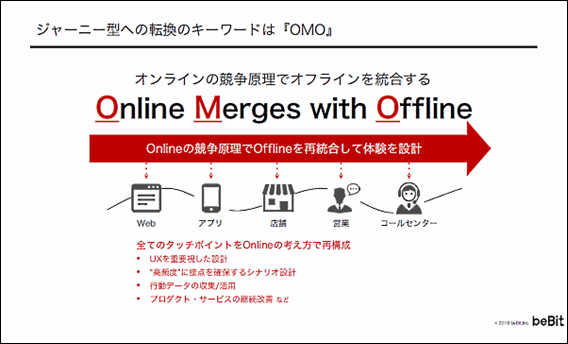

O2Oより進んだ世界「OMO」を実践している企業たち

アフターデジタルだからこその新しい変化も起こっている。AmazonはスーパーマーケットのWhole Foodsを買収した。これまでも買い物データとして店舗のPOSが存在していたのだが、それがAmazonと組み合わさることで、POSではできなかった「だれが何を買ったのか」まで追跡できるようになった。

オンラインとオフラインを連携する流れを「O2O(Online to Offline)」と呼ぶが、宮坂氏はすでに O2Oの先にある世界としてOMO(Online Merges with Offline)があるのだという。

この「OMO」という言葉を最初に聞いたのは、2017年に視察で行った中国でだという宮坂氏は、すでに実現されているOMOの事例を3つ紹介する。

1つ目のOMO事例は、カーメディアを運営するビットオート(Bitauto)だ。

中古車の情報を掲載して販売店に送客するビジネスを行っていたビットオートだが、オンラインメディアだけでは、ユーザーとの接点(コンタクトポイント)は中古車購入の検討タイミングに限られる。そこでビットオートは、カーライフ全体をおさえるように大規模な投資をした。たとえば次のようなものだ。

・自動車免許取得のための人気アプリを買収

・交通違反の罰金支払いアプリを開発

・カー用品ショップに出資

つまり、ユーザーとの接点にあるサービスを買収・構築をしていき、サービスを横断するIDを用意することで、車に関する情報商社へと変貌をとげたのである。

「中国では新車を買いに店舗に行ったら、まず入り口の顔認証でどのユーザーか認識される。その時点で店舗スタッフは、今入ってきたところの顧客に関して、

・免許取得時期

・自動車の所有歴

・事故歴

・罰金の支払い

・サイトで閲覧履歴

などの情報を把握して接客できるようになっている。高級車が欲しいとその顧客がスタッフに相談しているとしても、実はサイトで丹念に見ていたのは中堅モデルだったことがわかれば、最適な接客の方向性が変わってくる。あらゆる顧客接点をおさえてデータを取得することでOMOが実現されている」(宮坂氏)

2つ目のOMO事例は、アリババ(Alibaba)が運営するスーパーマーケット「盒馬(フーマー)」だ。

フーマーは、アプリで商品を注文すると30分で配送してくれる生鮮スーパーマーケットだ。これを実現するためには、人口密集地に配送センターが不可欠だ。アリババではリアル店舗を配送センターにしているため、適切な場所への出店が鍵になる。そこでアリババは、同社が提供する決済サービスアリペイのデータをもとに、エリアごとの居住者層や日々の購入金額などを分析して出店地を決定しているというのだ。

「店舗では、商品を選んでアプリで購入できる。商品を持ち帰ることも配送依頼もできる。オンラインとオフラインの体験がシームレスにつながっている。さらに、店舗の体験は、オンラインでの注文のハードルを下げる」(宮坂氏)

3つ目のOMO事例は、時価総額26兆円を超える保険会社の中国平安保険グループだ。

保険の世界では、競合他社との差別化を商品や営業力で実現するのが難しくなっている。そこで平安はデジタルに力を入れた。具体的には、「医療」「移動」「娯楽」「住宅」「金融」など20個ほどの周辺アプリを用意し、アプリの接点を活用して保険商品の販売につなげているのだ。

たとえば医療。中国の都市部では、信頼できる医者が街に少ないため、大学病院などに患者が集中する。そのため大学病院はいつも混雑しており、風邪をひいても診察まで5日待ちということも珍しくない。病院で配られる整理券をネットで販売する人がいるので、仕方なくそれを購入している人もいる。これが患者のペインポイントだった。

この課題を救済するサービスとして生まれたのが「平安ドクターアプリ」で、すでに利用者は2億人を超える。信頼できるドクターとして選ばれた医師が登録されており、患者は平安ポイントを使ってチャットで健康相談ができる。チャットは5分以内で返信が来て対処方法を教えてくれ、通院が必要な場合はその場で予約できるというものだ。

これだけならば単に利用者にとって便利なアプリだが、さらに、平安保険の担当営業は、チャットの内容や通院歴を踏まえて保険の適用などの案内を電話で伝えるようにしているのだという。つまり、企業からの売り込みを一方的・画一的に行うのではなく、各契約者の状況を詳しく把握したうえで、それぞれに適切なコミュニケーションを行えるようにしているのだ。

そうした体験を提供することで、顧客は「平安は守ってくれるから好き」という感情を抱くようになる。さらに平安保険の顧客満足度調査では「平安の営業マンからの電話には、必ずでる。なぜなら、彼らは良いことを教えてくれるからだ」といった評価が寄せられているという。平安保険と顧客とのあいだに信頼関係が構築されていることがうかがえる。

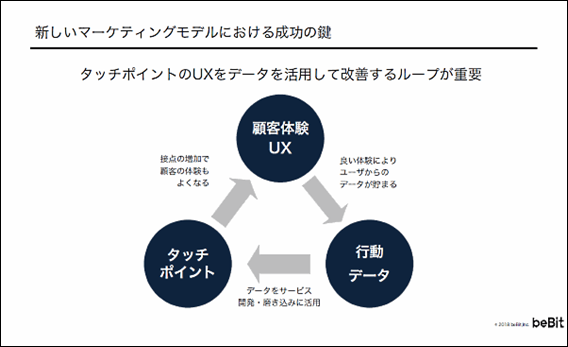

データを活用して、タッチポイントのUXを改善することでより良い関係のスパイラルが生まれる

「 OMOの鍵はデータ。すべてのやり取りをデータ化することでリアルの場でも利活用できる。

しかし、ユーザーのタッチポイントはいろんな企業が取りに行こうとしているので、体験が悪ければユーザーはすぐに離反してしまう。そうなれば、データが集まらない。

そうではなく、平安のように良い体験を提供するようにしていけば2億人が使い続けてくれ、結果として属性データや行動データが大量に集まる。データが多ければお客さんの文脈をふまえたサービスを実現できるためさらに体験を改善できる。体験がより良くなれば、タッチポイントの滞留が長くなり企業と顧客の関係が深まっていく」(宮坂氏)

顧客体験・タッチポイント・データのトライアングルで良いループをつくりだしていくことにより、よりマッチした顧客体験を創出できる、そうした可能性を示唆して宮坂氏は講演を終えた。

■ブランドをサービスとして捉えることで再定義できるブランド価値

最後に、ニューバランスの鈴木健氏が「ブランドにとって顧客体験とは」をテーマに登壇した。

<写真:株式会社ニューバランス ジャパン

DTC&マーケティング ディレクター 鈴木 健 氏>

デジタル世代は「行動から意識が変わっている」

デジタルが私達の生活の何を変えたのか。たとえば、検索するという行為を表す「ググる」という言葉がある。それほどに我々は日常的に情報を「検索」している。しかし、その「検索する」という行為は、検索エンジンがうまれる前にはさほど多くなかった。有用な検索エンジンがあることによって我々は検索するようになったのではないかという鈴木氏は、「意識から行動するよりも、行動から意識するようになった」と話す。

ミレニアル世代にとってはデジタルの影響はさらに顕著だ。たとえば、テレビを見ながら別のことをするという行為は、以前はあまりなかった。しかし今やテレビを集中して視るということは多くない。テレビで得た情報をもとに「検索する」「Amazonのレビューを見る」というように、自分で受けた情報を吟味することが当たり前になっている。

イマドキの若者たちがいかに情報取得やコミュニケーションをしているかを理解するために鈴木氏が紹介したのが「5 MINITUS OF SMARTPHONE」という動画。20代のインフルエンサーが5分間でスマホを使ってどんなことをするかをわかりやすく見せてくれた。ツイートして、写真を加工してInstagramにアップ、その合間にLINEで友達と遊ぶ約束をして、またInstagramに戻ってハッシュタグで遊ぶ場所を検索……たった5分のあいだに、息をするように複数のアプリで情報を発信し、コミュニケーションし、情報を探索する。それがデジタル世代なのだ。

「スマホで生きる世代は、行動から意識が変わっている。しかし本能的にデジタルで全部済ませたいわけではない。生まれた時からデジタルがあったから、それを自然に使っているだけ。デジタルと同時にリアルな体験を求めている」(鈴木氏)

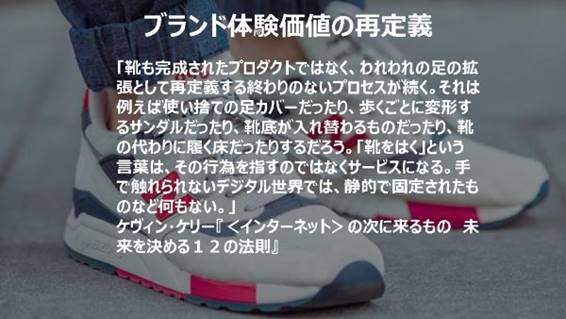

デジタルの時代で変わってきた「体験」の定義、場所が定義する体験もある

デジタルの時代になり体験の定義が変わった。ケヴィン・ケリー氏は著書『インターネットの次に来るもの』でブランド価値の再定義を提唱しており、例として靴を足の拡張として再定義するプロセスを示している。すでにある椅子、靴などを再定義することで、体験に新しい意味合い、価値が生まれてくるのだ。

マーケティングの世界では、バーン・シュミット氏が『経験価値マネジメント』という著書で体験の価値を提唱している。

「体験を表すのにわかりやすい比喩は、場所。物理的にその場にいることで、五感で体験できる。デジタルの時代だからこそ、フィジカルに、一緒にその場にいることが体験として重要になっている」(鈴木氏)

鈴木氏は何枚かの写真を見せ、その写真から感じる音、イメージなどを示し「場所が体験そのものを設定している」ことを補足した。

<写真:この写真をみると、想像するのは高級フレンチレストランではないだろう。場所が体験を定義している>

さらに鈴木氏は、ニューバランスがスポンサーをしているサッカーチーム「リバプールFC」のユニフォームをリニューアルしたときのCMを紹介する。

このCMの特徴は、場所を表現していることだ。サッカーに関係するCMであるにもかかわらず、映像のなかにサッカーの試合は一切ない。表現されているのは、リバプールの街並み、スタジアム、ロッカールームの選手の表情などだ。そうした映像を通して、「リバプールにいる体験、応援したい気持ち」を表現しているのだという。

大手の自動車メーカーも消費財メーカーも打ち出す「体験」「サービス」

「ブランドを再定義して体験を考えるには『Brand as a Service』の視点からブランドを拡張してみるのが近道だ。たとえば、『ブランドがテーマパークになるとしたら』『ブランドがホテルになるとしたら』といったふうに。それを成立させるためにどんなサービスになるかを考えてみると、ブランドが提供する体験をイメージしやすい」(鈴木氏)

すでに、大手メーカーもそのブランド定義を「モノづくり」から拡張していっている。

たとえば2018年の展示会「CES」では、トヨタがMobility as a Serviceとしてイーパレット構想を掲げ、トヨタのブランドとしてどんなサービスを追求すべきかを示した。

2019年のCESでは、P&Gがクリーニングサービスを始めたことを発表した。洗濯用洗剤という製品を作るだけではなく、服をきれいにするという観点からサブスクリプション型のサービスを作ったのだ。

ブランド体験再定義の強い味方「カスタマージャーニー」と「ジョブ理論」

「ブランドの体験や価値にデジタル、リアルの区別はない。顧客を理解し顧客を中心にデザインをするには、カスタマージャーニーを描くことが役に立つ」(鈴木氏)

カスタマージャーニーとあわせて参考になるのが「ジョブ理論」だと鈴木氏は言う。特に、ジョブ理論の「ハイヤーする(雇う)」という考え方だ。

たとえば、車での通勤時にハイヤーするのは「ミルクシェイク」。要は飲み物としてミルクシェイクを選ぶということなのだが、それは「そのコンテキストや目的に合っているものをハイヤーする(雇う)」行為なのだという。

運転するというコンテキストがある以上は、手が汚れるドーナツはハイヤーされない。また、会社への通勤で朝に運転するのならば、それなりに時間がある。そのため、すぐ食べ終わるバナナよりも、もう少し長持ちするもののほうがいいといった具合だ。

「ジョブ理論の考え方は、サービスの価値や目的がわかりやすい。しかし何がジョブになるのか定義されているわけではないので、カスタマージャーニーの中でジョブを発見する」(鈴木氏)

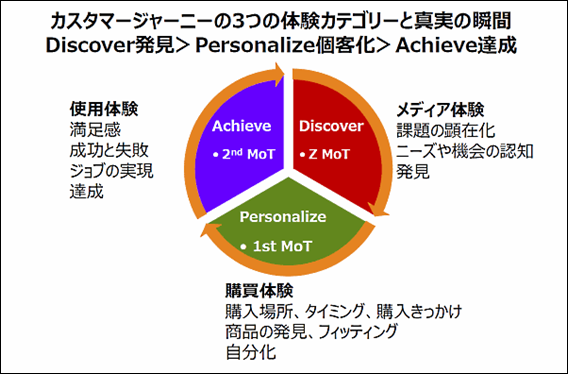

鈴木氏はカスタマージャーニーを「メディア体験」「購買体験」「使用体験」の3つの体験カテゴリに分けて示した。

「デジタルによりメディア体験が増える。GoogleがZMOT(Zero Moment of Truth)を提唱したように、以前はリアルの場で購買決定が行われていたが、デジタルによってその手前のメディア体験でニーズを発見するステージが注目されるようになった」(鈴木氏)

鈴木氏は最後に、顧客のエンゲージメントを高めて、顧客の目的を達成するという観点からブランドをサービスとして捉えることで、ブランドの提供できる価値を考えられると述べて講演を終えた。

(C)2019Web Advertising Bureau. All rights reserved.

※このコンテンツを利用して直接の対価を得るのでなければ自由に利用いただいてかまいません。

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。