2010年6月22日開催 Web広告研究会6月月例セミナーレポート(1) ソーシャルメディアと企業が向き合うコツとは何か イベント報告

- 掲載日:2010年7月29日(木)

- 委員会・ワーキンググループ:ソーシャルメディア委員会

2010年度 第四回Web広告研究会月例セミナーレポート

ソーシャルメディアと企業が向き合うコツとは何か

第四回となるWeb広告研究会の月例セミナーは、「ソーシャルメディアポリシー」を1つのキーワードにし、企業がどのようにソーシャルメディアに向き合うかについての講演が三部構成で行われた。第一部では、Web広告研究会・消費者メディア研究委員会の委員長である本間充氏がソーシャルメディアポリシーについての説明を行い、第二部ではWOMマーケティング協議会の理事長である太田滋氏がクチコミマーケティングの現状と同協議会が策定したWOMマーケティングガイドラインについて説明を行った。第三部では、実際にガイドラインを策定して運用しているマイクロソフトから、その推進役である熊村剛輔氏が登壇し、ソーシャルメディアポリシー策定についての貴重なノウハウが語られた。

第一部「Social Media Policyとは何か」

企業はどのような姿勢でソーシャルメディアと向き合うべきか

消費者メディア研究委員会

委員長

本間 充氏

第一部に登壇した本間氏は、FacebookやYouTubeといったソーシャルメディアのコミュニティスペースが拡大する様子を、YouTubeの「Social Media Energy」というチャンネルにある「Social Media Revolution 2010」という動画とともに紹介した。ソーシャルメディアと呼ばれるコミュニティスペースをユーザーがすでに利用している現状、企業活動としてどのようにソーシャルメディアに取り組めばよいのかについて説明を始めた。

はじめに本間氏は、企業がやらなければならないのは、ソーシャル空間でブランドに対する意見を傾聴し、ソーシャル空間内でファンを探して付き合い、ソーシャル空間で素直に正しく情報を伝達することが重要だと説明した。ツールが中心ではなく、これまでどおりのコミュニケーションルールで、自分や参加者が嫌だと感じることをやってはいけない、というのが基本的な骨子となる。

また、ソーシャル空間によって、企業はこれまでのメディアを通じた間接コミュニケーションから直接コミュニケーションにシフトすることが可能となる。つまり、「ソーシャルメディアを使うかどうか」ではなく、「直接顧客とコミュニケーションしたいのか」という判断が最も重要なのだ。なぜソーシャルメディアを使うかを考えたうえで規定を定めていく必要がある。

次に本間氏は、「ソーシャルメディアポリシー」とは何かという話に話題を移す。会社の従業員がソーシャルメディアに書き込むことには、リスクがともなう。たとえば、そのコメントは公式か非公式か、会社の代表としての対応なのか、個人としてのコメントなのか、ブログの質問には必ず返信するのか、といった問題が生じ、ソーシャル空間内の顧客との間にミスコミュニケーションが発生してしまい、そのときに従業員を会社が守る術がないというリスクを生むことになる。これを避けるために作成されているのがソーシャルメディアポリシーだとしたうえで、今回のセミナーはそのヒントとなるものを示していくが、実際には人事総務や法務と話し合って決めるべきであり、一般論やガイドラインで作成していくものではないと本間氏は説明した。

ソーシャルメディアポリシーの策定は非常に大変な作業となるため、それでもソーシャルメディアで消費者とコミュニケーションする必要があるのかどうかを見極めなければならないと話す本間氏は、「ソーシャル空間は素晴らしい空間だと思うが、それを活かすかどうかはこれからの行動次第。広告主が広告だけを流して荒らしてしまえばその空間から顧客はいなくなってしまう。ソーシャル空間を伸ばしていこうと真摯に考え、ソーシャル空間でコミュニケーションする必要があるかどうかをしっかり考えてから参加するようにしていただきたい」と話し、第一部を終えた。

第二部「WOMマーケティングガイドライン」

クチコミマーケティングで求められる「関係性明示の原則」と「社会啓発の原則」

WOMマーケティング協議会

理事長

太田 滋氏

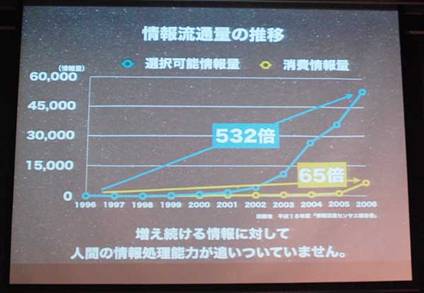

続いて登壇した太田氏は、なぜクチコミマーケティングがもてはやされているのかについて説明を始めた。総務省の「総務省 情報流通センサス報告書」を例に、現在は世の中にあふれる情報が多くなり、1人の人間が消費しきれなくなってきていることを説明した。

増え続ける情報量に対して人間の処理できる能力は限界に

つまり、1996年頃は企業が情報を統制しやすかったが、さまざまなデバイスやメディアがある現在は、多様な情報をすべて統制することは難しくなってきているのだ。情報が溢れるなかで、最も信頼できる情報は「直接知人から聞く情報」であり、その次に信頼できるのが「ネット上のクチコミ」という消費者調査(ニールセン 2009年7月)もあり、こうしたことがクチコミブームの一端を担っている。企業の広告プロモーションとしてクチコミのコミュニケーションとどのように向き合っていくべきなのか、企業は消費者と直接対話すべきなのかを考えていくことが重要になってくると太田氏は話を進めた。

米国では、全人口の15%にあたる約4,600万人がソーシャルメディアを1日1回は利用している(TNS 2009年、ITU 2008年)。日本でも、どんなに忙しくてもTwitterや購読ブログを見る人が多いのが現状ではないかと話す太田氏は、こういったソーシャルメディアのなかで共感者を増やすマーケティング、つまりWOM(Word of Mouth:クチコミ)マーケティングが生まれてくると説明した。

WOMマーケティング協議会では、バズやバイラルといったさまざまな表現で語られるクチコミマーケティングを研究してきた。その事例の1つとして、太田氏はブログマーケティングを実施した企業に“やらせ”が発覚してしまい、炎上してしまった例を示した。また、日本にもさまざまなクチコミ事業者が乱立しているが、金銭やインセンティブでこれらのクチコミを統制した結果、企業が言いたいことを消費者に言ってもらうマーケティング手法になり、消費者に嫌われて逆のブランディングとなる結果が多いことを話した。

太田氏によると、クチコミが失敗するポイントは「企業だけの視点」「不誠実な対応」「うそ・やらせ」の3つに集約されるという。消費者と直接対話するという覚悟を決めたのであれば、企業側の態度や姿勢、視点をどのように定めていくのかが重要となる。

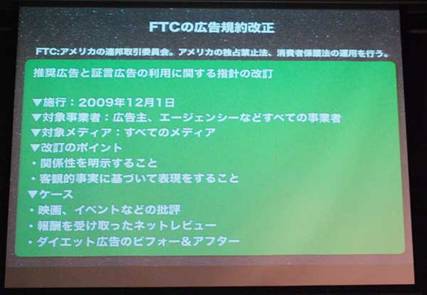

このような状況のなか、米国ではFTC(Federal Trade Commission:連邦取引委員会)がクチコミマーケティングに関する規制やルールを策定している(http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm)。本来は、このような規制は民間業界が自分たちで研究していかなければならないが、FTCが先んじてこのような規制を行ったことは大きなインパクトとして、2009年12月のWOMMA(Word of Mouth Marketing Association)サミットでも採り上げられていた。

クチコミ市場の拡大を受けてFTCが改定した広告規約

この規制では、企業としてソーシャルメディアポリシーを作成することが提言されている。何をやればよく、何をやれば悪いのか、運営上の標準フォーマットを作り、スピーカーやブロガーにきちんと啓蒙して、コミュニケーションをモニタリングする必要があると提言されているのだ。広告主とブランドと代理店、その先にいる個人メディアの各人が明確にソーシャルメディアポリシーを理解して実行するためには、教育や研修、啓蒙、スピーカーのモニタリングなどを行っていくことも重要だ。また、間違いが発生した場合にどのような対応を行うかというリスクマネジメントも考えておかなければならない。多種多様なケースに対応するには、ポリシーに柔軟性を持たせて運営管理していくことも重要となってくる。

こういった米国の状況を受けて2009年7月に発足したWOMマーケティング協議会では、サミットの開催や事例研究とともに、日本おけるガイドラインの策定も行っている。このガイドラインでは、「関係性明示の原則」と「社会啓発の原則」の2つが提示され、WOMマーケティングがどのような関係性(金銭、物品、サービスの提供)で成立しているかを消費者が理解できるようにしなければならず、事業者は関係性を明示できるように必要な啓蒙活動を行わなければならない、としている。たとえばこのガイドラインでは、企業が献本した著名人に対して任意に書評を行う場合は依頼時に「企業からの献本であること」を明記してもらうようにし、実際に書評にその表記が書かれることが推奨されている。

WOMマーケティング協議会のガイドラインは2010年3月12日に策定され、加盟する団体・個人に適用される。しかし、クチコミマーケティングのプラットフォームは進化が激しいため、社会環境に応じて随時アップデートしていきたいと太田氏は話し、今後もこのガイドラインのプロジェクトを稼動させていきたいと話して第二部を終えた。

(次ページ)2010年6月22日月例セミナー第三部